In vielen Büros und Arbeitsräumen klagen Mitarbeitende vor allem in den Wintermonaten über trockene Luft oder ein schlechtes Raumklima. Juckende Haut, brennende Augen und gereizte Atemwege beeinträchtigen nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Gesundheit. Doch wie entsteht trockene Luft, und wie können wir das Raumklima verbessern? In diesem Beitrag beleuchten wir wissenschaftliche Erkenntnisse und geben praktische Tipps für das perfekte Raumklima – inklusive der Frage, wie auch Pflanzen das Raumklima positiv beeinflussen können.

Wie entsteht trockene Luft?

Wenn kalte Außenluft in Innenräume gelangt und erwärmt wird, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit drastisch. Dies liegt daran, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte. Beispielsweise kann bei einer Raumtemperatur von 22 °C die relative Luftfeuchte von 50 % nach einem Luftaustausch auf weniger als 30% absinken. Dies ist ein Wert, welcher oft allgemein als unangenehm empfunden wird und außerdem die Übertragung von Viren begünstigen kann, da trockene Luft die Stabilität und Überlebensdauer vieler Virenpartikel, wie beispielsweise Influenza- oder Coronaviren, erhöht.

Trockene Luft wird oft mit Beschwerden wie juckender Haut, brennenden Augen oder trockenen Schleimhäuten in Verbindung gebracht. Studien zeigen, dass diese Symptome besonders in Bürobereichen auftreten, wo die Luftqualität durch Klimaanlagen und mangelnde Belüftung zusätzlich beeinträchtigt wird. (Studie der DGUV)

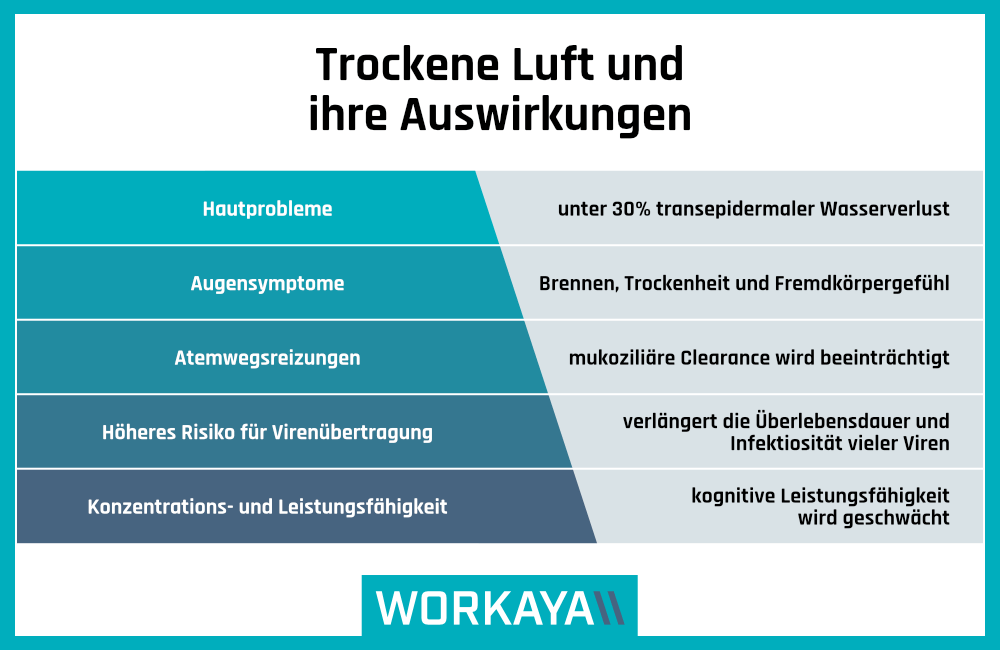

Trockene Luft und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit

Hautprobleme durch trockene Luft

Bei Luftfeuchtigkeitswerten unter 30 % steigt der transepidermale Wasserverlust, wodurch die Haut an Feuchtigkeit verliert und austrocknet. Besonders bei Menschen mit empfindlicher Haut oder chronischen Erkrankungen wie Neurodermitis tritt dieser Effekt verstärkt auf. Diese Gruppe berichtet vermehrt über Symptome wie Juckreiz und Hautrauigkeit, da die Schutzbarriere der Haut geschwächt wird. Studien empfehlen eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 %, um die Hautbarriere intakt zu halten und Beschwerden zu minimieren. (Trockene Luft – Literaturstudie zu den Auswirkungen auf die Gesundheit)

Augensymptome durch instabilen Tränenfilm

Niedrige Luftfeuchtigkeit destabilisiert den Tränenfilm, was Symptome wie Brennen, Trockenheit und ein Fremdkörpergefühl im Auge verstärken kann. Besonders Kontaktlinsenträger und Personen, die viel Zeit vor Bildschirmen verbringen, leiden unter diesen Auswirkungen. Untersuchungen zeigen, dass eine Reduktion der Luftfeuchtigkeit von 50 % auf 30 % die Verdunstung des Tränenfilms signifikant erhöht und die Symptome verstärkt. (Literaturstudie der DGUV zum Thema „Trockene Luft“)

Atemwegsreizungen und Infektionsrisiko

Die Schleimhäute der Atemwege sind bei niedriger Luftfeuchtigkeit anfällig für Austrocknung, was die mukoziliäre Clearance beeinträchtigt – ein wichtiger Schutzmechanismus, der Krankheitserreger und Schadstoffe aus den Atemwegen entfernt. Die mukoziliäre Clearance ist ein Selbstreinigungsmechanismus der Atemwege, um diese sauber und schadstoffrei zu halten. Dass dieser Effekt beeinträchtigt wird, erhöht unter anderem das Risiko für Atemwegsinfektionen, da trockene Schleimhäute weniger effektiv als Barriere fungieren können. (Trockene Luft im Büro – ein Problem)

Virenübertragung: Höheres Risiko

Eine niedrige Luftfeuchtigkeit verlängert die Überlebensdauer und Infektiosität vieler Viren, darunter Influenzaviren und SARS-CoV-2. Besonders in Räumen mit einer Luftfeuchtigkeit unter 40 % bleibt das Ansteckungsrisiko bedeutend erhöht. Dies hat Studien zufolge sowohl mit der Stabilität der Viruspartikel als auch mit der geschwächten Barrierefunktion der Schleimhäute zu tun.

Konzentrations- und Leistungsfähigkeit

Trockene Luft kann auch die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Untersuchungen zeigen, dass Beschäftigte in Büros mit niedriger Luftfeuchtigkeit häufig über ein vermindertes Wohlbefinden und Schwierigkeiten bei der Konzentration klagen. Dies wird teilweise auf die Austrocknung der Atemwege und Augen zurückgeführt, die ein subjektives Unbehagen auslösen können. Zusätzlich tragen unangenehme Begleiterscheinungen wie Hautreizungen und ein Gefühl von Trockenheit dazu bei, dass die Motivation und Produktivität sinken. Eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit von etwa 40–60 % schafft hingegen ein angenehmes Raumklima, das die Leistungsfähigkeit unterstützt und das allgemeine Wohlbefinden fördert.

Wie man das Raumklima verbessern kann

Ein angenehmes und gesundes Raumklima zeichnet sich durch eine relative Luftfeuchtigkeit von 40–60 % und eine Raumtemperatur von etwa 22 °C aus. Um dieses Raumklima zu erreichen, können gezielte Maßnahmen ergriffen werden:

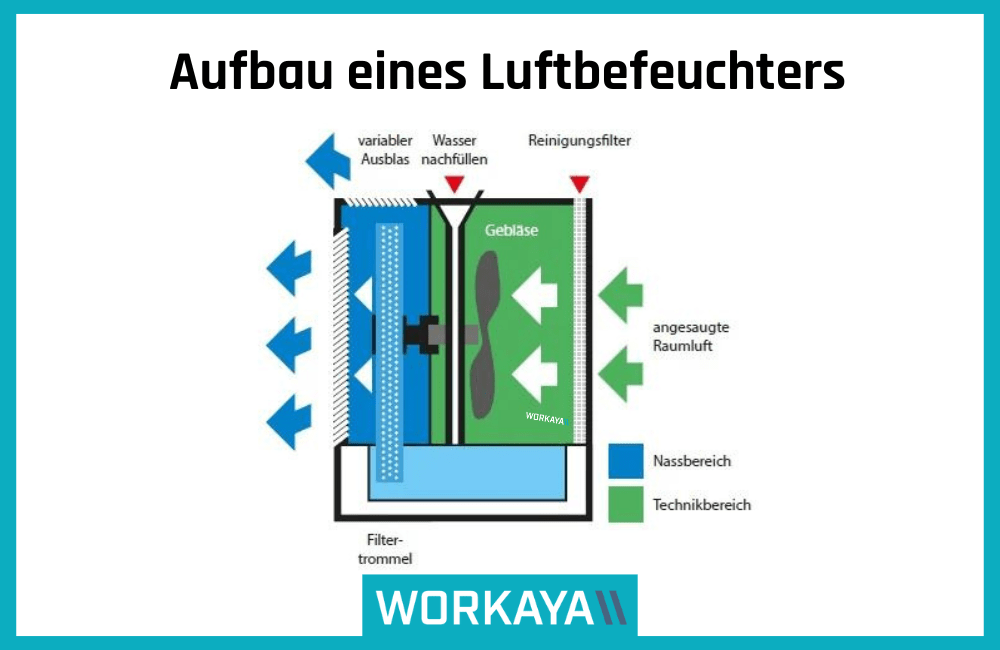

Luftbefeuchter und regelmäßige Wartung

Luftbefeuchter sind eine effektive Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und Beschwerden wie trockene Haut oder gereizte Schleimhäute zu lindern. Wichtig ist jedoch die regelmäßige Reinigung, um Schimmelbildung und Keimbelastung zu vermeiden. Auch eine moderate Raumtemperatur unterstützt das Wohlbefinden, während turbulenzarme Lüftungssysteme den Feuchtigkeitsverlust der Haut reduzieren. Moderne Luftbefeuchter arbeiten mit verschiedenen Prinzipien wie:

Verdunstung: Wasser wird über Filter oder Matten verteilt und in die Raumluft abgegeben.

Ultraschall: Erzeugung von feinem Wassernebel, der von der Raumluft aufgenommen wird.

Verdampfung: Wasser wird erhitzt und als Dampf in die Luft abgegeben.

Lüften – aber richtig!

Regelmäßiges Lüften ist auch im Winter wichtig, um frische Luft und Sauerstoff in den Raum zu bringen. Jedoch sollte auf Stoßlüften gesetzt werden, um den Luftaustausch zu maximieren und gleichzeitig den Feuchtigkeitsverlust so gering wie möglich zu halten. Achten Sie dabei darauf, die Fenster nicht zu lange offen zu lassen, damit die relative Luftfeuchtigkeit nicht zu stark absinkt.

Pflanzen, die das Raumklima positiv beeinflussen

Pflanzen tragen nicht nur zur Luftbefeuchtung bei, sondern filtern auch Schadstoffe aus der Raumluft. Besonders geeignet sind:

Grünlilie: Unterstützt die Luftfeuchtigkeitsregulation und baut Schadstoffe ab.

Bogenhanf: Pflegeleicht und optimal für Büros.

Areca-Palme: Hervorragend geeignet zur Luftbefeuchtung.

Räume mit Pflanzen werden zudem oft als angenehmer und weniger belastend empfunden.

Schulungen und Sensibilisierung

Mitarbeiterschulungen können dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung eines gesunden Raumklimas zu schärfen. Sensibilisierung für individuelle Schutzmaßnahmen fördert nicht nur das Wohlbefinden, sondern steigert auch die Motivation und Produktivität im Team.

Mit einer Kombination aus technischen Maßnahmen, natürlichen Lösungen und individueller Prävention kann ein Raumklima geschaffen werden, das Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit unterstützt.

Fazit: Das perfekte Raumklima für Gesundheit und Produktivität

Ein gesundes Raumklima entsteht durch die gelungene Kombination moderner Technik und natürlicher Unterstützung. Technische Lösungen wie Luftbefeuchter oder angepasste Klimaanlagen lassen sich ideal mit natürlichen Elementen wie Pflanzen ergänzen, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schadstoffe zu reduzieren. So können trockene Luft und ihre negativen Auswirkungen effektiv minimiert werden. Mit gezielten Maßnahmen schaffen Sie ein Arbeitsumfeld, das nicht nur das Wohlbefinden steigert, sondern auch die Produktivität fördert – für gesunde Mitarbeitende und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten oder eine individuelle Beratung wünschen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir unterstützen Sie gerne dabei, die Gesundheit und Sicherheit in Ihrem Unternehmen zu fördern und nachhaltig weiterzuentwickeln.